自愈合聚氨脂

因其独特的分子结构可调性,成为现代材料科学中应用最广泛的高分子之一。其分子链由交替排列的“软段”(如聚醚或聚酯多元醇)和“硬段”(如异氰酸酯与扩链剂反应形成的氨基甲酸酯基团)组成,通过调节软硬段的比例、化学组成及交联密度,可精准设计材料的力学性能(如弹性模量、拉伸强度)、生物相容性、降解速率等关键参数。例如,在生物医学领域,高软段含量的聚氨酯可制备出类似天然血管的弹性材料(弹性模量0.1-10 MPa),用于人工血管或心脏瓣膜;而硬段占比高的聚氨酯则能形成刚性结构(弹性模量>1GPa),适用于骨科固定器械或牙科植入体。通过引入功能化侧链(如季铵盐抗菌基团、磷酸胆碱抗凝血基团),还可赋予材料抗菌、抗血栓等生物活性。

More

本征型自愈合聚氨酯

通过材料内部固有的动态可逆化学键或物理相互作用实现自愈合,无需外部修复剂。例如,基于Diels-Alder反应的聚氨酯:在高温下,材料中的可逆共价键断裂,冷却后重新交联,实现损伤修复;含二硫键的聚氨酯:通过氧化还原反应动态断裂与重组,可在室温下自愈合;氢键增强型聚氨酯:利用多重氢键网络,在受热或受压时重新排列,修复微裂纹。优点是可多次重复修复(循环愈合能力),无需额外修复剂,结构均一。愈合条件温和(如常温、光照或压力)。缺点是动态键可能影响材料机械强度。愈合效率受环境(温度、湿度)限制。应用在柔性电子器件(如可拉伸传感器)、耐损伤涂层(汽车、航空)、生物医用材料(人工软骨、植入器械)。

More

外援型自愈合聚氨酯

修复机制是通过预埋在材料中的外部修复剂(如微胶囊、三维血管网络)在损伤时释放并发生聚合反应,实现修复。例如,微胶囊封装体系:聚氨酯基体中分散含单体或催化剂的微胶囊。材料破裂时,微胶囊破裂释放修复剂,接触环境中的水分或催化剂后固化。三维血管网络体系:在聚氨酯中构建仿生微通道网络,存储修复剂。损伤时修复剂通过毛细作用填充裂缝,适用于多次修复。优点是愈合效率高(快速填充大尺寸损伤)。对材料本体性能影响较小。缺点是通常仅能单次修复(微胶囊耗尽后无法再生)。制备工艺复杂(需精确控制修复剂封装或微通道结构)。应用领域工程复合材料(风力涡轮机叶片、航空航天结构)、防腐涂层(管道、船舶)、建筑防水材料。

More公司产品

自愈合聚氨脂

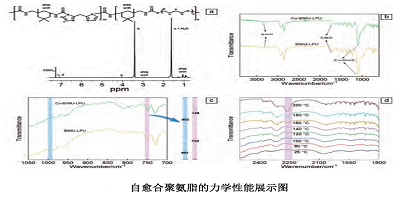

自愈合聚氨脂,良好的分子结构可调性使聚氨酯材料可以制备成不同性能的材料, 以适用于生物医学等不同需求的应用领域,但是在聚氨酯材料的长期使用过程中, 外应力作用下的损伤会使其力学性能下降, 降低材料的使用寿命,甚至有可能造成安全隐患。我们公司用 2,2-二咪唑甲烷(BIM)和聚四氢呋喃二醇(PTMG)与异佛尔酮二异氰酸酯( IPDI)的反应合成了含有动态咪唑脲键(BIMU)的自愈合聚氨酯弹性体(BIMU-LPU)。这种材料可以有效的解决存在的安全隐患。

Copyright © 2024 LNPU.MATH | Designed by Sheng,et al.备案号: 辽ICP备17007135号